Por Flor González

Durante décadas, el arte urbano ha cargado con el estigma del vandalismo. Asociado a la transgresión y al deterioro del espacio público, criminalizado por instituciones que no saben —o no quieren— ver su potencia expresiva. Sin embargo, con el tiempo y gracias a la persistencia de artistas, críticos, comunidades y mediadores culturales, el graffiti está emergiendo como un vehículo legítimo de diálogo social. Un lenguaje visual que incomoda, interpela y, sobre todo, da voz al conflicto.

Este artículo parte de un caso específico: el mural pro-Palestina que ha aparecido —y reaparecido— en la Plaza Joan Coromines, en el centro de Barcelona. Pero lo que ahí se pinta no solo habla de Gaza ni de Cataluña. Nos habla también a quienes caminamos por las plazas y calles de Jalisco, y en todos aquellos lugares donde lo que molesta se borra, lo que duele se silencia y lo que resiste incomoda. A veces es en lo lejano donde se activa la memoria propia. Mirar la otredad nos ayuda a reconocer nuestros propios silencios.

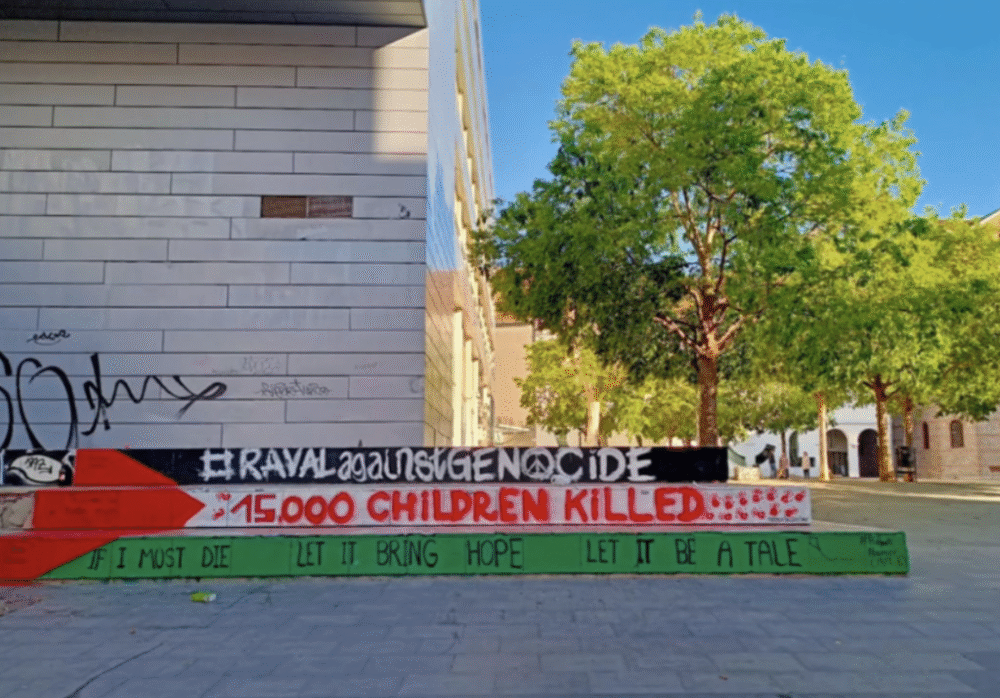

La Plaza Joan Coromines no es cualquier lugar. Es el corazón del MACBA y el CCCB —dos instituciones que simbolizan la cultura crítica de la ciudad—; esa plaza es el homenaje a un lingüista que defendió la lengua popular como núcleo vivo de una sociedad. Y justamente ahí, apareció un mural que denuncia el asesinato de miles de niños palestinos. Lo pintó Mihoa Lee. Lo amplificó la comunidad. Lo borró el Ayuntamiento. Y volvió, volvió y volvió.

Mientras ese mural era eliminado con chorros de agua a presión por parte del Plan Endreça, a pocos pasos de distancia, otro mural —el del SIDA, de Keith Haring— era restaurado con fondos públicos y protegido por una cúpula institucional. Lo mismo ocurre con la obra inamovible de Eduardo Chillida. Ambos casos ilustran lo que la antropóloga Mercè Zegrí, definió como “legitimación cultural selectiva”: el arte se protege o se censura no por su calidad plástica, sino por su alineación narrativa. Lo que se puede enmarcar, se conserva. Lo que grita, se borra.

Desde abril de 2024, he seguido de cerca la historia del mural pro-palestino. Vivo cerca. Paso por ahí. He visto cómo cambian las cifras, cómo mutan las frases, cómo aparecen hashtags, poemas, nombres. He visto también cómo vecinos, skaters, artistas y comerciantes lo cuidan. Lo vuelven a pintar. Lo defienden con palabras, con acciones, con presencia. La frase “Raval Against Genocide” ya no es solo un mensaje pintado: es una consigna que echó raíces en el barrio.

En octubre, tras los bombardeos sobre al-Mawasi y con una cifra que ya superaba los 21,000 niños asesinados, el mural fue eliminado una vez más. Parecía definitivo. Solo quedó un trazo tímido en crayola verde: “Liberen Palestina”. Una despedida. O un susurro.

Pero unas semanas atrás, volvió. Esta vez, más frontal. Más furioso. La pieza dejó de pedir permiso. Ya no es una imagen que busca sensibilizar: es una acusación directa. Lo sorprendente es que, a pesar de su lenguaje más agresivo, esta versión tardó más en ser eliminada. Ahora el mural se está expandiendo a otras partes y muros de la plaza. Incluso un artista local hizo una reproducción escultórica de la pieza Y eso, en sí mismo, abre otra lectura: tal vez la censura ya no alcanza, o quizá el mural ha vencido simbólicamente su batalla por existir.

Hablar de arte urbano como herramienta de mediación no es ingenuo. Tampoco se trata de romantizar la pared pintada, sino de reconocer que estas expresiones funcionan como termómetro social. Desde la narrativa circular, Sara Cobb advierte que los conflictos no se resuelven negando voces, sino reconociendo los relatos múltiples. El antropólogo Manuel Delgado, por su parte, ha insistido en que el espacio público no es neutro; está siempre atravesado por ideología, por control y exclusión.

El mural de la Plaça Joan Coromines no es un gesto aislado. El borrado del mural nos invita a mirar cómo operan las instituciones sobre la expresión ciudadana, cómo se decide qué memoria se conserva y cuál se borra. Pero también es una oportunidad. Una posibilidad de pensar políticas públicas más inclusivas, más sensibles, menos reactivas. Porque el arte urbano no solo denuncia: también señala rutas, permite leer tensiones, anticipa fracturas.

Aceptar estas expresiones como parte del paisaje urbano no implica renunciar al orden ni al cuidado del espacio. Implica, más bien, ampliar la idea de lo público. Gobernar no puede ser sinónimo de callar. Escuchar lo incómodo también es una forma de construir ciudad.

Hoy, el mural sigue en pie. Con él, siguen en pie la memoria, la rabia, y la esperanza.

A veces, basta con mirar una plaza en Barcelona para entender que los tapatíos también deberíamos estar analizando nuestros muros y las memorias que les hemos pintado.