Por Flor González

En México solemos hablar de la migración como si fuera un fenómeno lejano, ajeno o de paso. La narrativa dominante reduce el tema a flujos de personas, crisis y cifras. Pero, ¿y si pensáramos la migración no como un problema, sino como parte de nuestras historias familiares, de nuestras redes de cuidado y de nuestras formas de habitar el mundo?

Migrar no es únicamente cruzar una frontera: es aprender nuevas formas de ser y pertenecer. La migración también está en nuestras abuelas que llegaron del campo a la ciudad, en nuestros tíos o hermanos que se fueron a Chicago, o en amistades que hoy viven en otras ciudades para estudiar o para buscar una mejor vida.

Migración y parentesco: una mirada desde los vínculos

Pensar la migración desde el parentesco nos obliga a salir de los marcos legales, territoriales y políticos. Nos permite ver el proceso como algo continuo, que no comienza ni termina con el desplazamiento, y que atraviesa cuerpos, vínculos, afectos y hasta generaciones.

Quienes hemos emigrado sabemos que no se trata solo de llegar a otro lugar, sino de transitar en un territorio incierto. La migración es un umbral, una zona liminal en la que ya no somos quienes fuimos, pero tampoco sabemos del todo quiénes seremos. Porque migrar es mucho más que dejar un espacio físico: es dejar versiones de uno mismo. Es aprender a nombrarse en otro idioma, a moverse distinto, a extrañar lo que antes nos parecía ordinario. Migrar nos transforma y nos obliga a reaprender y a confiar.

Contar para recordar

Tal vez, para sanar nuestra relación con la migración, necesitamos volver a contar historias, no como anécdotas o nostalgia, sino como un ejercicio de memoria activa. Recordar que muchas de nuestras familias migraron: del campo a la ciudad, del sur al norte, de un país a otro. Que también fuimos nosotros quienes salimos, buscando un sueño lejos. Y que, aunque los contextos cambian, persiste el tránsito como forma de vida, como forma de esperanza y resistencia.

Reconocernos en esas trayectorias no es equiparar experiencias, sino asumir que la migración en realidad nunca nos fue ajena. Las personas migrantes merecen ser tratadas con dignidad, y no desde la sospecha ni la excepción.

“Migración ilegal”: un lenguaje que excluye

Uno de los primeros gestos para transformar nuestra relación con la migración es revisar el lenguaje jurídico y mediático con el que nombramos a quienes migran. Se dice “ilegal”, pero ningún ser humano lo es. Lo que se considera ilegal, en todo caso, es el tránsito sin papeles o el cruce no autorizado de una frontera. Es decir, la ilegalidad es un momento jurídico, no una identidad.

Nombrar a alguien “migrante ilegal” no solo es impreciso: es profundamente violento. Puesto que reafirma la exclusión, criminaliza la búsqueda de una vida digna y deshumaniza, al reducir a una persona a su estatus legal temporal. Por eso urge disputar las palabras y repensar cómo nos comunicamos. Porque no hay migración ilegal: hay marcos jurídicos que excluyen, clasifican y jerarquizan vidas.

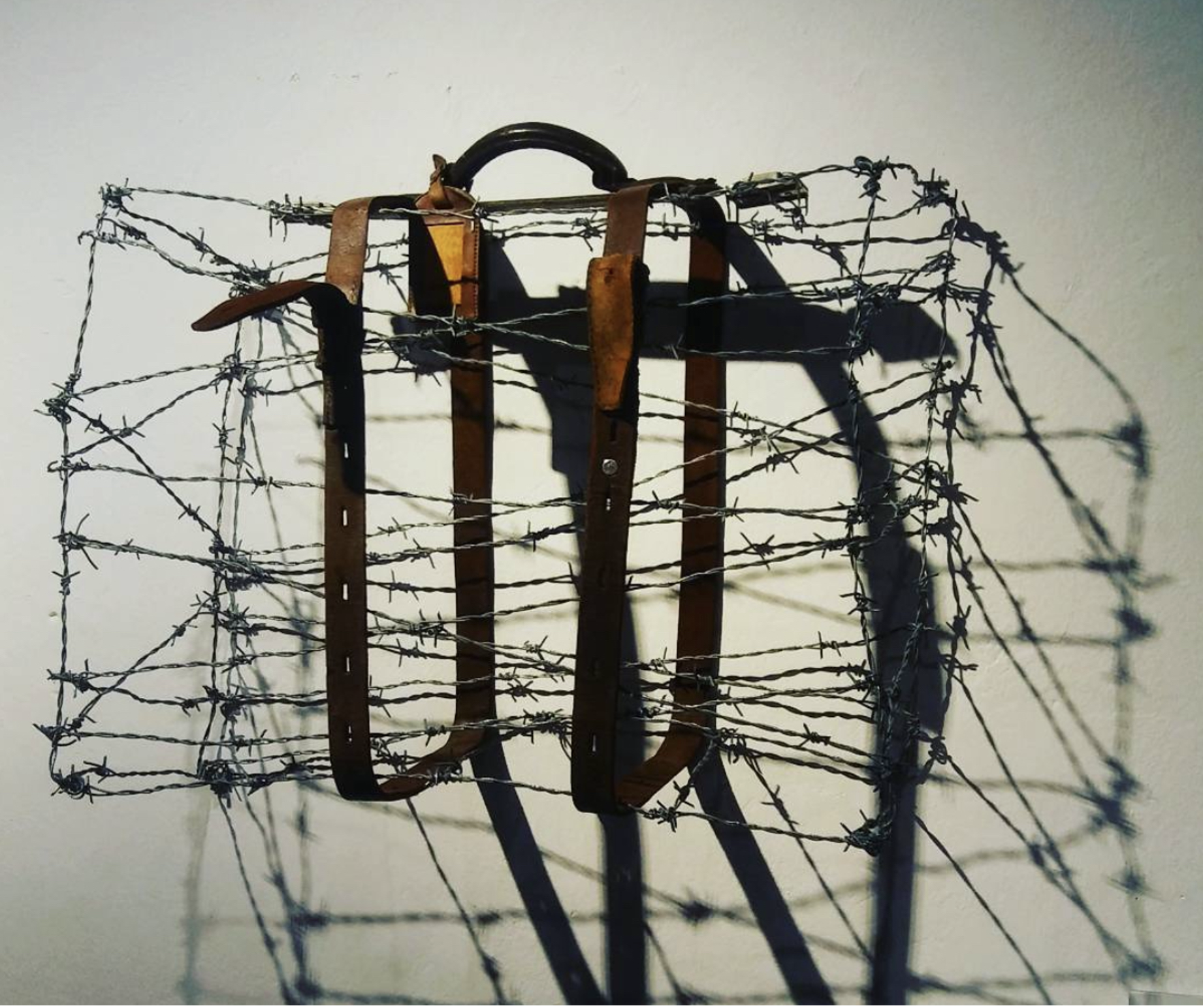

Dispositivos Migratorios 2017. Arts Santa Mónica, BCN.

Sanar es volver a mirar.

Sanar nuestra relación con la migración implica mirarla de frente, sin distancia. No como una amenaza ni como una excepción, sino como una parte fundamental de lo que somos como sociedad. Implica escuchar historias, devolverles su complejidad y su dignidad, y dejar de actuar como si la migración fuera algo que les pasa a otros.

Porque migrar es parte de la vida. Y cuando dejamos de negarlo, quizás podamos construir una sociedad que acompañe en vez de rechazar, que acoja en vez de expulsar, que escuche en vez de silenciar. Una sociedad que se reconozca en movimiento, y que no tema transformarse con él.