El populismo, no busca convencer mediante argumentos racionales, sino seducir a través de narrativas que apelan a lo emocional, lo simbólico y lo identitario.

Por Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza

Doctor en derecho por la Universidad Panamericana.

Doctorante en Filosofía por la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Agradecimiento

Agradezco a amigos y conocidos haber participado en el estudio señalado,

han sido de gran ayuda para entender el fenómeno de la narrativa manipulada.

Como parte de un estudio más amplio que realizo respecto a la importancia del lenguaje como constructor de historia, en este extracto, doy cuenta de algunas de las observaciones a reacciones de diferentes audiencias en varias redes sociales (grupos de whats app, Facebook, tik tok y otros) respecto a hechos de dominio público que se dan a conocer a través de distintos medios de comunicación.

Aquí los hallazgos encontrados. Vemos que en la era de la sobreinformación, donde los datos abundan, pero la comprensión escasea, la narrativa se ha convertido en el principal instrumento de poder político. Más allá del razonamiento lógico o la evidencia empírica, lo que domina el espacio público es el relato: una historia bien o mal contada, pero emocionalmente eficaz, que simplifique la complejidad y ofrezca certezas simbólicas. Esta dinámica ha sido aprovechada por los gobiernos populistas, ya sea de izquierdas o de derechas, que entienden que la batalla política no se libra en el terreno de la verdad, sino en el de la percepción. Como señala Christian Salmon (2008), “la política se ha convertido en una guerra de historias”, donde el que impone su relato controla la memoria, la identidad y la voluntad de los pueblos.

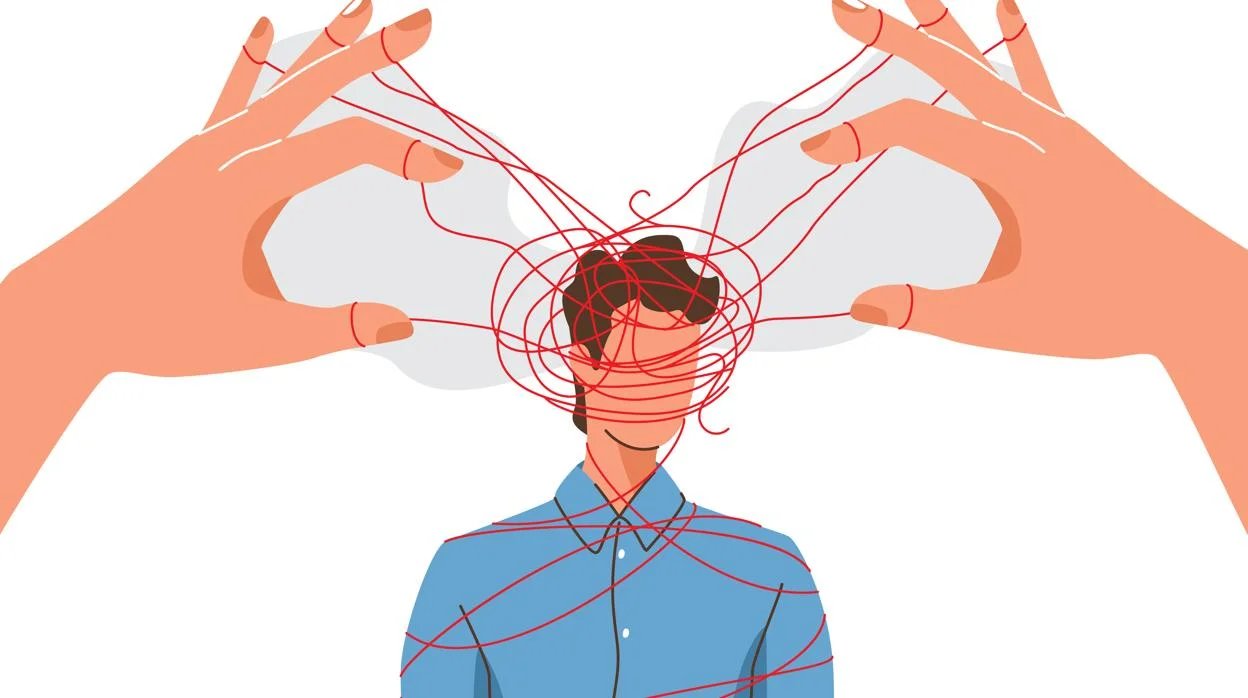

En este contexto, el populismo, no busca convencer mediante argumentos racionales, sino seducir a través de narrativas que apelan a lo emocional, lo simbólico y lo identitario. El cómo se cuenta la historia importa más que los hechos que la sustentan. Y esta estrategia resulta especialmente eficaz entre amplios sectores de la población alejados de niveles intelectuales que no procesan críticamente la información. Para ellos, la narrativa no es una interpretación de la realidad: es la realidad misma.

La narrativa política funciona como un dispositivo de simplificación. Frente a la complejidad de los problemas sociales, económicos y culturales, el relato populista ofrece una estructura clara: un pueblo virtuoso, un enemigo corrupto, un líder redentor. Esta estructura, según Roland Barthes (1977), opera como un “mito moderno”, donde los hechos se transforman en símbolos y las contradicciones se disuelven en una lógica emocional. El populismo, entonces, no argumenta: dramatiza.

Esta dramatización tiene efectos concretos en la percepción pública. Como advierte George Lakoff (2004), “los marcos narrativos determinan cómo entendemos el mundo”. Si el líder populista logra imponer su marco —por ejemplo, el pueblo contra la élite, la soberanía contra la globalización, la justicia contra la legalidad—, entonces cualquier argumento que contradiga ese relato será percibido como falso, traidor o elitista. La narrativa no solo organiza la información: la filtra, la jerarquiza y la moraliza.

En este sentido, el discurso populista se convierte en una forma de dominación cultural. No busca la verdad, sino la adhesión. Como señala Ernesto Laclau (2005), el populismo construye una identidad colectiva a partir de demandas insatisfechas, articuladas en torno a un significante vacío —el “pueblo”— que puede ser llenado con cualquier contenido. Lo importante no es el contenido del discurso, sino su capacidad de generar lealtad simbólica.

Un ejemplo paradigmático de esta estrategia narrativa es Fidel Castro (no porque en el otro lado de la geografía política no existan, solo presento el más icónico). Su discurso ante la Asamblea General de la ONU en 1960 duró más de diez horas, convirtiéndose en uno de los más extensos de la historia diplomática. Pero más allá de su duración, lo relevante fue su estructura narrativa: Cuba como víctima del imperialismo, el pueblo como protagonista de la historia, y él mismo como voz legítima de la resistencia. Como señala el historiador Louis A. Pérez Jr. (2006), “Castro no hablaba para informar, sino para construir una épica revolucionaria”.

Este tipo de discurso no busca persuadir mediante evidencia, sino consolidar una identidad colectiva. La verdad empírica queda subordinada a la eficacia simbólica. Lo que importa es que el relato conecte con la experiencia emocional de los oyentes, que se sientan parte de una causa, que se reconozcan en el héroe que habla. En este sentido, el discurso de Castro no fue una exposición racional, sino una ceremonia de adhesión.

Traigo este discurso al tema, en virtud de que se ha convertido en un modelo replicado por otros líderes populistas, ha dejado escuela, a estas alturas estoy seguro que tienen varios de esos liderazgos en mente. Todos ellos entienden que el poder no reside en tener razón, sino en contar la historia que la gente quiere escuchar. Y en esa historia, el líder no es un administrador de políticas públicas, sino un intérprete de la voluntad popular.

La eficacia de la narrativa populista se potencia en contextos de baja alfabetización crítica. Cuando los ciudadanos no cuentan con herramientas para analizar, contrastar y cuestionar la información, el relato se convierte en dogma. Incluso cuando algunos ciudadanos, se supone, dispondrían de capacidades cognitivas básicas para analizar y contrastar la información, su adhesión fanática a una narrativa previamente interiorizada les impide razonar con objetividad; el relato manipulado se convierte en una verdad emocional que prevalece sobre el dato duro, anulando la capacidad crítica y consolidando una lealtad simbólica impermeable a la evidencia.

Ya lo advertía Hannah Arendt (1951), “el totalitarismo comienza cuando la ficción se impone como realidad”. Aunque el populismo no siempre deriva en totalitarismo, comparte con él la lógica de la verdad única, la simplificación extrema y la deslegitimación del disenso.

Este fanatismo narrativo tiene consecuencias graves para la democracia. Al sustituir el debate por la adhesión, el argumento por la emoción, y la pluralidad por la homogeneidad simbólica, se erosiona el espacio público como lugar de deliberación. La ciudadanía deja de ser crítica para convertirse en creyente. Y el líder populista, lejos de buscar la verdad, se dedica a construir un relato que lo mantenga en el centro de la escena.

Finalmente, encontré que la narrativa ha desplazado al argumento como principal herramienta de persuasión política. En manos del populismo, se convierte en un instrumento de dominación simbólica que no busca informar, sino seducir; no busca convencer, sino fanatizar. El cómo se cuenta la historia determina cómo se percibe la realidad, especialmente entre quienes carecen de herramientas para procesar críticamente la información. Ejemplos como los discursos de Fidel Castro muestran que, para estos líderes, la verdad es irrelevante: lo que importa es ganar la narrativa. Y al hacerlo, someten culturalmente a sus seguidores, consolidando un poder que no se basa en la razón, sino en la emoción.

Así las cosas, pareciera que la verdad empírica ha sido desplazada por historias que abrazan, aunque engañan.

Referencias

- Arendt, H. (1951). The Origins of Totalitarianism. Harcourt.

- Barthes, R. (1977). Mythologies. Hill and Wang.

- Lakoff, G. (2004). Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate. Chelsea Green Publishing.

- Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

- Pérez Jr., L. A. (2006). Cuba: Between Reform and Revolution. Oxford University Press.

- Salmon, C. (2008). Storytelling: La máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Península.